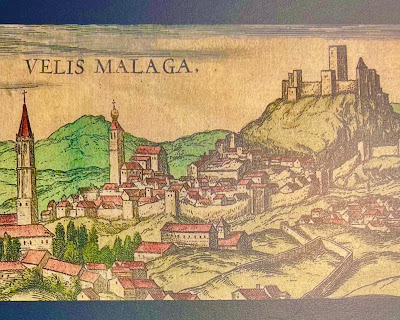

Ballis (Vélez-Málaga)

Vélez-Málaga (conocida en al-Ándalus como Marriyat Ballis, Ballyx, Ballis), tuvo el reconocimiento de Medina (ciudad) en los inicios del siglo XIII, convirtiéndose en el centro de poder, económico y administrativo de casi toda la Axarquía. Dicho término implica una relativa importancia demografica y la adquisición de funciones urbanas mínimas de defensa que le otorgan seguridad (alcazaba y amurallamiento), religiosas (mezquita aljama) y jurídico-políticas (presencia de cadí y gobernador). Vélez-Málaga o Ballis en tiempos del reino nazarí fue una de las ciudades más importantes, adquiriendo el mayor esplendor como centro urbano y político durante los siglos XIII y XV. Tenía todo lo que una ciudad andalusí debía tener para ser considerada como tal, una fortaleza sede del poder central, cuya representación política y militar desempeñaba el alcaide de la plaza; un núcleo: la Mezquita Aljama o Mezquita Mayor; un recinto fortificado con sus elementos propios: muralla, torres y puertas; un zoco como centro económico y comercial de la ciudad; barrios extramuros o arrabales y un ámbito territorial dependiente integrado por los núcleos rurales de alquerías, y todas de cada una de estas condiciones se cumplían en la Vélez-Málaga nazarí.

|

| Grabado Fortaleza por el Ejército Francés 1810 |

Bien poco quedó de la fortaleza entre los siglos XIX y XX, cuando fue utilizada como cantera de cal. Al tratarse de uno de los edificios más emblemáticos de Vélez-Málaga, cuna de su origen, fue comprada por el ayuntamiento en 1967 con el objetivo de reconstruirla. Ésta contaba con una mezquita en el exterior en época nazarí, lindera a la muralla de levante (cerca del Horno de las Peñas), y un denso urbanismo a las afueras de la misma en todo su alrededor, que se extendía por todo el cerro apelotonánsose como si durante mucho tiempo se hubiera resistido a salir hacia los arrabales.

|

| Plano de la Fortaleza dibujado por Antonio Fernandez Olmo, ayudante delineante de D. Francisco Prieto Moreno |

El circuito total de la fortaleza de Vélez ocupaba unos ocho mil metros cuadrados e incluía la torre de la vela, pabellones, cuarto de oficial, cocina, etc. Además contaba con un recinto agreste que servía para la siembra y consumo de sus moradores, así como para albergar a la población en caso de peligro. También para casos de asedio contaba con un pasadizo subterráneo conocido como Pozo del Algarrobillo o de San Sebastián para abastecimiento de agua.

Tratándose de una ciudad bien fortificada, estaba defendida por un importante recinto amurallado. La muralla no rodeaba la fortaleza, sino que, por la parte de levante, sino que se unía a ella tanto la muralla que venía por el norte desde la Puerta de Granada como la que subía por el arrabal, siendo claro su recorrido desde la Puerta Real de la Villa hasta la Torre de Molina, y del mismo modo desde la Puerta Real de la Villa hacia la Puerta de Antequera.

|

| Calle Puerta Antequera en Vélez-Málaga |

|

| A continuación explicaré en el texto la distribución de la ciudad andalusí de Vélez-Málaga, ilustrada por Fran Torres |

Su Alcazaba (1) se localiza en el punto más elevado de la ciudad. Al oeste, y a cierta distancia de la misma, se localiza propiamente la Medina, con una planimetría irregular de laberínticas calles quebradas, estrechas y retorcidas, adaptadas a la pendiente del terreno. En ella se encontraba la mezquita aljama (2) para el rezo del viernes y los baños públicos (hamman) (3), así como el zoco o mercado permanente (4). Toda la medina quedaba cercada por un cinturón amurallado con torres y tres puertas de acceso monumentales (Granada (5), Antequera (6) y Málaga (7)). En el siglo XIV la población, que era de unos 5.000 habitantes, había desbordado los límites amurallados de la ciudad y se había establecido en dos arrabales, en donde se ubicaba la alcaicería (8), vinculada a la venta de productos de lujo y, muy especialmente, la afamada seda de la Axarquía. Los barrios solían estar habitados por personas de la misma profesión (barrios artesanales), de la misma religión (judíos) (9) o procedencia (Gomeres) (10). Normalmente contaban con sus propios oratorios o pequeñas mezquitas de barrio, cuyos minaretes eran los elementos más destacados del núcleo urbano.

|

| Plano extraído de “Vélez Málaga, entre murallas y barreras” de Purificación Ruiz García |

A finales del siglo XV se podía llegar a la ciudad nazarí de Vélez-Málaga por varios caminos: el de Bentomiz (accediendo a la ciudad por la puerta del Baluarte, frente al Pozo del Rey), el de Algarrobo y el de Torrox (que accederían por la Puerta Real de la Villa, al igual que los que llegaran por mar), el de Málaga (por la misma puerta), el de Iniéstar, y el de Antequera-Granada (con acceso por la puerta de Granada). Cada una de las puertas de acceso, cada una con su barbacana para ser defendidas: al norte Puerta de Granada (desaparecida tras ser volada por las tropas napoleónicas al abandonar la ciudad en 1812 y que daba acceso a la plaza andalusí más importante de la medina, hoy Plaza de Rojas, por contar con mezquita, horno, carnicería, audiencia y tiendas), al noroeste la Puerta de Antequera y la Puerta Real de la Villa al sur, siendo esta última considerada la principal puerta de la ciudad (no incluimos la Puerta Nueva, por ser una construcción de los Reyes Católicos tras la toma de la plaza).

Sin contar con las que se consagraron en las alquerías, diecinueve fueron las mezquitas registradas en Vélez-Málaga. Sin tener en cuenta tiendas ni otros establecimientos, se contabilizaron 666 casas para repartir tras su conquista cristiana, de las cuales 562 estaban murallas adentro (como los baños árabes que fueron otorgados a Hernando de Zafra y de los que nunca tomó posesión). Los repobladores adaptaron, ensancharon y derribaron cuanto pudieron en una zona que era la más poblada de la ciudad y que resultaba incómoda para los recién llegados.

|

| Iglesia de San Juan Bautista, levantada sobre una de las antiguas mezquitas de la ciudad nazarí |

Según Hernando del Pulgar, la ciudad de Vélez tenía un arrabal bien fosado y barracado, siendo la segunda muralla una barrera de menor entidad que los adarves, pero de suficiente grosor para servir de protección para quienes quedaban dentro de su circuito. El Arrabal o Barrio de los Gomeres (así llamada la tribu norteafricana que actuaban como mercenarios de guerra) estaba situado en la falda del Cerro de los Remedios, uno de los más desprotegidos.

|

| La iglesia de Santa María, levantada sobre la mezquita mayor de la ciudad en estilo gótico-mudéjar, con techos cubiertos por entero de armaduras mudéjares |

El Arrabal de Santiago, donde se encontraría la Puerta del Arrabal junto a la mezquita (actual iglesia de Santiago), era el más comercial por contar con 109 tiendas en el primer padrón que realizan los repartidores cristianos. Lindante con el arroyo, en el cruce de la calle de la Cilla había una mezquita, lindante con una alcaicería; más al norte, lindando con la judería, había una edificación que había sido alcaicería de los judíos (saliendo de la Puerta del Arrabal había otra alcaicería donde irían a para la mayoría de las mercancías desembarcadas en la Alcozaiba o Torre del Mar, que pudo también servir de mesón o fonda). También cercano estaría el cementerio hispanomusulmán, que los conquistadores cristianos nunca utilizaron y al que se referían como "el osario".

|

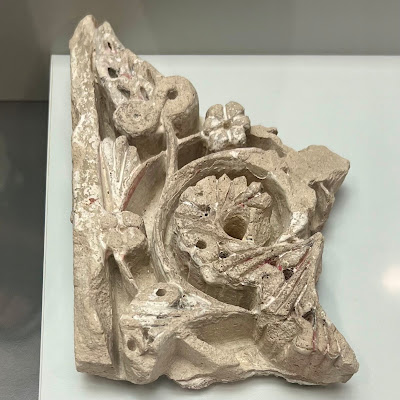

| Arcada de arcilla de una posible maqueta (siglo XIV-XV) hallada en Vélez-Málaga |

Aunque sus tiendas estuvieran repartidas por la ciudad, allí donde había comercio, había un judío, dentro y fuera de la ciudad. La Judería Nueva se extendía desde la salida de la puerta de Molina hasta la primitiva Ermita de San Sebastián (manda consagrar sobre una mezquita por los Reyes Católicos en memoria de un paje que murió defendiendo al Rey en la toma del arrabal, hecho mencionado por la Reina Isabel en la carta de concesión del escudo de armas a Vélez Málaga, dada en Granada a 14 de Septiembre de 1499, perpetuando este acontecimiento), por toda la zona alta de la Santa Cruz, tanto en la Muralla Baja o prolongación de la barbacana como debajo de ella. En lo más alto de la calle de la judería contaban con una mezquita adaptada como sinagoga, siendo la Sinagoga principal la que se encontraba en la Judería Vieja.

|

| Velis Málaga (Detalle de la Fortaleza). HOEFNAGLE, G., De civitatis orbis terrarum, 1575 |

Los nuevos pobladores cristianos no aprovecharon las buenas alhóndigas nazaríes, sencillamente las repartieron a vecinos. Existía un alfolí, conocido como el Bastimento, en la Plaza de Rojas, una alhóndiga para la cal cerca de la fortaleza, la alhóndiga de los judíos en el barrio de la judería y la conocida después como la de Francisco de Madrid. Se desconoce si el edificio al que llamaron después alhóndiga vieja, en la callejuela de su nombre, era o no una alhóndiga andalusí, o si sencillamente le llamaron así por hacer nueva otra encima que resultaría ser la Alhóndiga veleña de toda la vida.

El avance cristiano provocó, como en otras ciudades nazaríes, un notable crecimiento demográfico que provocó que ésta desbordara su recinto amurallado y la consecuente configuración de distintos arrabales en la zona oriental que coinciden en la actualidad con los barrios de San Sebastián y la Gloria, y las plazas de la Constitución y San Francisco.

|

| La Puerta Real nazarí contaba con un acceso en recodo y arcos de medio punto, quedando protegida por una gran torre rectangular que a modo de albarrana sirve de defensa avanzada del acceso |

|

| El camarín de Nuestra Señora de los Desamparados fue construido en el siglo XVIII en lo que era un antiguo cuarto de guardia para la protección de la Puerta Real en época nazarí |

Quien fuera visir de Muley Hacén, Abul Kasim Benegas era alcaide de la ciudad cuando El Zagal tuvo que dejar Granada para defender esta plaza, sitiada por mar y tierra, momento que aprovechó su sobrino Boabdil para arrebatarle el trono de la Alhambra y la consiguiente división del Reino. Sin embargo Vélez cayó el 27 de abril de 1487 en manos cristianas y El Zagal tuvo que refugiarse en Almería. Vélez sería la antesala de Málaga; tras su rendición, se entregaron sus alquerías y las poblaciones al Oriente de Málaga.

El 16 de abril de 1487 comienza el sitio de Vélez por parte de los Reyes Católicos, el rey Fernando tuvo que participar en un excepcional episodio bélico, ante el asalto de su campamento por los musulmanes de la ciudad. Este hecho de armas se convertira en el motivo del escudo de la ciudad. El 27 de abril del mismo año, el alcaide nazarí , Abul Kacem Venegas o Abu al-Qasim Venegas, le entrega la ciudad al rey católico y se firman las Capitulaciones (estatutos o "carta acordada" en las cuales se estipula el nuevo modelo de convivencia, el tipo de conducta política, religiosa y también personal a seguir), que posteriormente fue inmediatamente secundada por Comares, Bentomiz, Frigiliana y sus respectivos distritos.

|

| Toma de Vélez-Málaga representado en la Sillería de la Catedral de Toledo |

|

| Maqueta de la ciudad nazarí amurallada |

Tras la conquista se producirá la repoblación de cristianos procedentes de todos los ámbitos territoriales de la Península Ibérica, fundamentalmente en los puntos estratégicos del territorio como Vélez-Málaga que se convierte en el centro vital del nuevo sistema donde asegurar la ocupación y el control militar, mientras que las alquerías de su jurisdicción permanecerá la población mudéjar (que procede de la voz árabe mudayyan, que significa "al que se le ha permitido quedarse"). En el resto de la comarca, la inmensa población musulmana se mantendrá en sus lugares de habituales, menos en Comares, donde se dará un modelo de cohabitación con una mínima presencia de cristianos.

Con la firma de las Capitulaciones del 27 de abril de 1487, los mudéjares de la Axarquía se encontrarán en una nueva situación política, pasando a ser vasallos y súbditos de los reyes de Castilla, teniéndolos bajo su "seguro e amparo e defendimiento real", comprometiéndose a seguir pagando todos los impuestos que antes rentaban a los reyes nazaries, pues se pretendía mantener la fuerza de trabajo y la producción agrícola, económicamente muy rentable. Se les autorizaba el seguimiento de sus costumbres y leyes islámicas, e incluso les dejan sus mezquitas. En julio de 1500 la población mudejar se enfrentará a la ruptura abierta de las Capitulaciones y se iniciará el proceso conocido como "conversión general del reino". El 22 de septiembre de 1500 se firma la Capitulación colectiva de la Axarquía, donde los mudéjares "consienten" en ser cristianos (moriscos) a cambio de su equiparación jurídica y fiscal con el resto de Castilla, al tiempo que se les permite conservar sus vestidos y la lengua árabe.

Las Capitulaciones y posteriores Repartimientos introducían cambios importantes en la estructura económica, social y cultural de la Axarquía. Se pone en funcionamiento de nuevas formas de gobierno, la implantación de un aparato administrativo y de instituciones (cabildos, régimen de corregidores, etc.) que han de velar por la vida pública en el plano material, mientras que en el espiritual se procede a la "restauración" de la Iglesia. Fundamentalmente, era una sociedad estamental donde la nobleza y clero, que no suponen más de un 10% de la sociedad, tienen el dominio de la mayor parte de la tierra, lo que implicaba una organización social basada en la desigualdad de condiciones, sancionada por el sistema jurídico-político y legitimada tradicional y teológicamente, subordinando al resto de la población, sobre todo la morisca.

Por los Libros de Repartimientos de Vélez-Málaga sabemos qué tras realizar un inventario de las viviendas y solares existentes en la ciudad, se procedió a concederlas según el grupo social (servidores del rey, eclesiásticos, burgueses, peones, etc.). Las tierras de labor eran repartidas en "suerte", en la que deben entrar vivienda, olivos, tierra de riego, huerta y viña. Pero las suertes no son iguales para todos y se establecen en función de la categoría social, lo mismo que ocurría en la ciudad. El sistema de repartimiento generará muchas contradicciones, pues frente a una reducida cantidad de grandes mercedes que controlaban amplias extensiones de tierras, se daba un alto número de lotes de tierras de poca superficie, que se vio insuficiente para el mantenimiento de la unidad familiar.

En los Señoríos los vasallos estaban sometidos a un régimen feudal de prestaciones gratuitas de trabajo y dependencias de monopolios señoriales. Uno de estos señoríos fue el de Sedella, concedido al V Alcaide de los Donceles, Martín Fernández de Córdoba, y cambiado en 1512 por el Marquesado de Comares. Otro sera el de Salares, Benescaleras y Algarrobo, otorgado a Doña Catalina de Ribera, viuda del Adelantado Mayor de Andalucía, Pedro Enríquez. Al segundo conde de Cabra se le otorgó Canillas de Aceituno, Archez y Corumbela. Mientras que el territorio de Frigiliana fue cedido al judío Maymon Leví, del séquito del rey Fernando, por los servicios y ayudas prestadas, pasando éste en 1508 a Iñigo Manrique de Lara.

El peso económico de la comarca recaía en su producción agrícola de larga tradición, como la seda, los frutos secos (almendras, higos y pasas) y el viñedo, debido a los abundantes beneficios económicos obtenidos en los mercados europeos. La demanda exterior de pasas y, posteriormente, del vino dinamizó la expansión del cultivo de la vid en Vélez-Málaga durante el siglo XVI, destacando la variedad "Pedro Ximenez". Pero la expansión de la viña trajo consigo el desmonte de enormes extensiones de encinares para plantar viñas.

La exportación de la mayor parte de la produción agrícola de la Axarquía, que se destinada a los principales puertos atlánticos del norte europeo, salía desde la aduana del Castillo de Torre del Mar, un ferviente tráfico mercantil, especialmente entre los meses de septiembre y octubre, coincidiendo con "la vendeja", cuando tenía lugar la recolección y se manufacturaban para su venta las pasas, higos, limones, naranjas, etc.

Con la entrada de la seda procedente de Murcia a precios más bajos que las granadinas se genera una presión económica que supuso un duro golpe a la economía de la mayoría de las comunidades moriscas. Además, el impuesto de la farda de la mar, destinado al pago de la defensa de la costa del Reino y a la construcción de edificios, recaía exclusivamente sobre ellos. Las tensiones generadas desembocarán en la rebelión de los moriscos, que estalló el 24 de diciembre de 1568. En mayo de 1569 se produce el levantamiento general de la Sierra de Bentomiz y Tierra de Velez. Fue una lucha sin cuartel, de tierra quemada y de destrucciones, que provocó la muerte de muchos habitantes. El 11 de junio se toma al asalto el Fuerte de Frigiliana que pone fin a la guerra en la Axarquía. El 1 de novembre de 1570 se procedió a la expulsión de los moriscos del reino de Granada. Pero el problema morisco fue una cuestion de Estado, que culminará con la expulsion definitiva al Norte de Africa en abril de 1609.

Buernas tardes, en el caso de la medina de Vélez -Málaga, habia otra entrada que dsembocaba a la actual calle Jazmin que se tapio en una reforma de los 80( actualmente donde estaba la oficina municipal de la juventud, hy dia o que es del casco historico). En el plano que hay de l perimetro de la muralla veleña ni aparece....

ResponderEliminar