El Jarrón de las Gacelas

|

| Aparte de los conservados como obras maestras en distintos museos de ámbito internacional y que supone el reconocimiento de sus valores artísticos, encontramos en el Museo de la Alhambra el denominado Jarrón de las Gacelas |

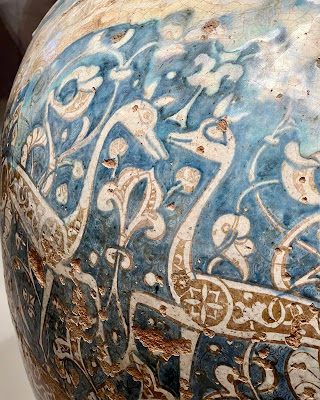

De los conocidos jarrones de La Alhambra, que fueron muy apreciados en su época por las Cortes de Europa quedan en la actualidad escasos ejemplares.Los denominados jarrones o vasos de la Alhambra conforman el punto algido de la producción nazarí por su tamaño y sus funciones áulicas, siendo el Jarrón de las Gacelas el más prestigioso de ellos sin duda. Esta pieza extraordinaria, con su compleja decoración azul y dorada marca la culminación del dominio técnico y artístico de los alfareros nazaríes.

|

| El Jarrón de las Gacelas Mantiene una constante en su forma con el resto de la serie de Jarrones de a Alhambra |

La silueta del jarrón de las Gacelas arranca sobre una pequeña base plana de la que abre un importante cuerpo en forma de pera invertida. Tiene en el arranque del cuerpo anillas paralelas que aparecen de forma constante en todos los jarrones, quizás para ayudar a su sujeción en el reposadero.

Su inestabilidad obligaba a tener alguna sujeción. A pesar de impresionar su verticalidad, dado su tamaño y volumen sobre un solero tan pequeño, nadie mencionó el sistema de sujeción que debió de tener en su origen, ni tampoco cómo lo vieron en el siglo XVII en el jardín de los Adarves.

|

| Reposadero realizado en Granada entre los siglos XIV y XV en loza estannifera decorada con estampillado, calado e incisión |

Otros grandes jarrones estampillados o tinajas de almacenamiento nazaríes, tenían unos reposaderos como los que se conservan estampillados con base rebajada y borde muy alto, adaptado a la forma de la panza que abrazaban y así encajarían en los reposaderos.

El jarrón de las Gacelas fue torneado con una arcilla anaranjada, depurada y compacta, dejando paredes de unos 2,5 cm aproximadamente, que se espatulaban en el interior, quizás para ayudar a levantar la arcilla. El jarrón se atiene a un sistema de proporción casi inscrito en raiz cuadrada de 4, con poco mas de dos codos rastasies de altura por algo más de un codo de anchura. El cuerpo se cierra de forma pronunciada para dar paso al gollete de estrecho diámetro, enlazándose magistralmente con el cuerpo con altura y delgadez. Su estructura decorativa con tres bandas horizontales hace de transición entre el cuerpo y la parte superior del cuello y muestra la silueta de dos cuerpos cónicos: el primero con dos bandas paralelas separadas por tres molduras horizontales de media caña y sobre ellos, de forma cónica invertida, un segundo cuerpo con ocho facetas aparentemente separadas por dobles cintas entre nervaduras aplicadas que reducen la superficie de cada faceta y fomentan la verticalidad.

|

| Las nervaduras se prolongan hasta el borde y caen a modo de voluta con un tema modelado vegetal; el borde abre en horizontal con un nervio en el filo |

A cada lado del cuerpo, y casi en vertical, ascienden las asas planas que se adaptan a la curva de la parte superior del cuerpo, redondeando el canto superior, modelando un tema vegetal, y uniéndose al gollete. Esta solución no será constante entre los jarrones, ya que en otros se mantienen las asas separadas del cuello en la parte superior, quizás como recuerdo de las tinajas estampilladas de almacenamiento.

|

| Detalles decorativos del gollete, así como la marca de la fractura donde se juntaba el asa desaparecida del jarrón |

Tras el torneado y la primera cochura, la pieza en "bizcocho" se preparó para la segunda cochura. En esta segunda fase de horneado se fijó el decorado blanco y azul. Al observar la pieza vemos que el borde superior del gollete corta en horizontal y no tiene restos de vidriado. Posiblemente para bañar estas grandes piezas se ponían boca abajo, apoyadas en el cuello que tiene una forma discal plana sobresaliente y así se protegía la superficie superior del gollete. Posteriormente se les daba la vuelta y se terminarían de bañar con el esmalte blanco que terminaba chorreando hacia abajo como vemos en la parte inferior del cuerpo.

El jarrón de las Gacelas muestra un claro fallo de horno en la parte superior del cuerpo, aunque esto no merma el resultado de la magnífica ejecución de torneado de la pieza en su totalidad. La calidad de la decoración y la composición decorativa favorecieron que los artistas respetaran la pieza y corrigieran en la tercera cochura para el dorado.

|

| Es interesante ver cómo se disimulan los fallos producidos por el movimiento del esmalte blanco que han tapado los temas pintados en azul, con línea en dorado |

|

| Estos curiosos retoques de los dibujos en dorado disimulaban los fallos por el desplazamiento del esmalte blanco del jarrón |

La decoracion de las Gacelas mostrara destacadas innovaciones en las que sólo fragmentos conservados en el Museo de la Alhambra hacen paralelo, como son la intervención conjunta de los tres colores: blanco, azul y dorado, que en el jarrón de Hornos conservado en el Museo Arquelógico Nacional de Madrid se usaran en una forma más simple al unirse de dos en dos (blanco y dorado o blanco y azul) de forma independiente. Esto, unido al juego de transparencias en los azules, produce un efecto cromático vibrante cargado de matices que se intensifican con los acabados dorados en perfiles, fondos y algo innovador, la duplicidad de tramas vegetales en dorado, con una ejecución ornamental de enorme dificultad compositiva decorativa y técnica que no se verá superada en ninguna otra pieza conservada.

La alternancia de temas, la suavidad de movimiento de las palmas, hasta ahora no visto, la incorporación de formas figurativas, el cuidado y ágil desarrollo de formas complejas, unido al uso de varios esquemas decorativos superpuestos, la total armonía compositiva de magistral solución pictórica, muy lejos de la geometrización de las formas, hacen que el jarrón se aleje de la composición decorativa de otros conservados.

La decoración juega un ritmo ornamental dispuesto por secciones ornamentales: parte inferior del cuerpo, parte superior, asas, primera área del gollete y zona afacetada. Y en cada sector la decoración hace un juego de disposición ornamental con un orden muy movido, jugando con una armonía en formas pero con soluciones generalmente de temas de simetría cruzada aunque con desarrollo de sus formas no iguales.

|

| Las diferentes facetas del gollete combina un tema central en cúfico que en el lado opuesto se sitúa en los lados y al revés en la disposición de los temas vegetales |

|

| En la base del gollete se aprecian, como resto en la realización técnica de la decoración, las huellas del apoyo del compas en el centro de los círculos dorados que ornamentan la franja del gollete |

|

| Esta solución compositiva da lugar a una distribución radial que asemeja en estilo a otras magníficas piezas realizadas por los artistas ceramistas en safas |

El diseño de la parte superior del cuerpo presenta como motivo central una gran palmeta formada por un arco vegetal en la que aparecen dos gacelas en movimiento, enfrentadas, similares pero no iguales, sobre un fondo vegetal; y en el otro lado, otras gacelas en movimiento aparecen fuera del arco en color negativo. La aparición de las palmetas no será un tema ajeno en el período nazarí. Su representación la encontramos desde el siglo XIII en estuco en la Casa de los Girones, en yesería tallada volverá a representarse en la galería del patio de Comares bajo Mohammed V y en piedra en la taza de la fuente de los Leones del palacio del Riyad. En la vajilla de lujo nazarí será un tema relativamente frecuente en safas y en general en la vajilla rica nazari.

|

| La parte superior del cuerpo fue concebida como la parte principal, realizada de forma más cuidada y perfecta |

|

| En la parte inferior de la panza aparece sobre fondo dorado y reserva de la letra en blanco en una ocasión, como enmarque de una de las formas ovoides, en la que pone al-afiya (salvación) |

El final del cuerpo junto a la base plana de este jarrón no esta vidriado y recoge, a chorreón, el esmalte sobrante cubriendo en parte una serie de molduras concéntricas.

Se duda sobre la función que realizaban o si eran solamente objetos decorativos, y si se ubicaba en los zaguanes, patios, salas o habitaciones, suponiendo que se mantenían en pie mediante un soporte del que aún nada sabemos. También se discute del origen de su fabricación: Granada, Málaga o Almería.

|

| La cuidada proporción y decoración el jarrón de las Gacelas nos hacen fecharlo en la plenitud del tercer período nazarí, o sea bajo Mohammed V, y hacia 1380 dada la incorporación de formas figurativas |

Se cree que se fabricaban como sutiles y refinados presentes diplomáticos, realizados siempre, a lo largo de la historia, con las piezas más selectas de las manufacturas palatinas. De este Jarrón de las Gacelas sabemos bastante de sus vicisitudes desde hace más de trescientos años: actualmente es el objeto más representativo (junto con la fuente y el patio de los Leones) y perfecto del arte que supieron hacer crear para sí los excelsos reyes nazaríes en su momento de mayor esplendor. Lleva más de dos siglos de creciente popularidad como demuestran las múltiples copias, imitaciones en toda clase de tamaños y materiales, representaciones en pinturas, grabados y dibujos, siendo tal vez la primera representación gráfica el dibujo en color que el pintor granadino Diego Sánchez Sarabia hizo por encargo de la Academia de San Fernando entre 1760 y 1762, hasta que la fotografía vino a divulgar aún más la imagen del ya entonces mutilado Jarrón y a poner de manifiesto las fantasías que los sucesivos dibujantes habían ido introduciendo.

Comentarios

Publicar un comentario